曾任江西省副省长多年的熊盛文,2016年在广州居住期间,偶然走进附近的城中村。一片片低矮的平房,被高楼环绕,与四周的景象格格不入。

一开始,他本想通过广州的公务员朋友介绍当地的村干部带他进村拍摄,结果对方说,“城中村有什么好拍的,来,我带你去拍广州的景观工程,很漂亮的”。

官方路线走不通,熊盛文只好自己想办法。他找了村里一处市场的二楼,每天定点在那里,混个脸熟。有人问他是干什么的,他便说,“我是报社记者,退休了,拍着玩玩”。

黄昏,城中村女孩背影

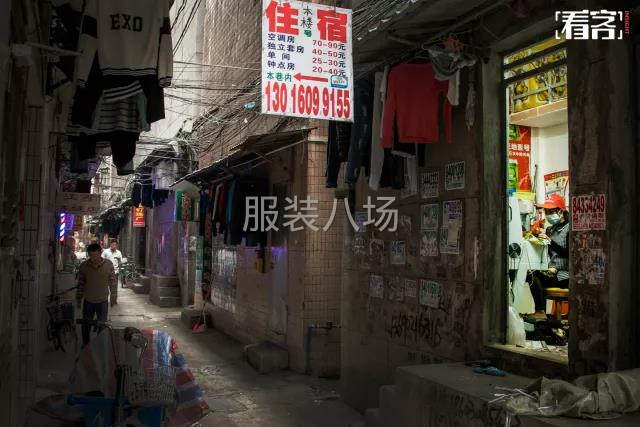

虽然处于城市之中,城中村仍保留了村的建制,土地属于集体,房屋属于家庭。城市与村庄的风景在这里相互交叠,新款汽车与老式三轮擦肩而过。裸露的电线在自盖楼房间交织成网,连接着一个又一个的出租屋和小型工厂。

楼房外挂着各式各样的工厂招牌

城中村是大多数打工者通往城市的入口,为他们提供了一个负担得起的居所。

在街上打牌九的人们

常在村里转悠,他也碰过许多“钉子”。一次,他在一家工厂门口拍照,一位中年女性从远处冲过来大喊,“我的工厂不让拍”,还指着自家门面问,“你是环保局派到这里抓我证据的吗?”

城中村的生活属于城市的中下游,当然本地人除外。他们能从自盖楼房中收取可观的租金,还可以从村集体分到不菲的股息。尝到了甜头的本地人热衷盖楼,且越盖越高,越盖越大。

自盖的房子都是握手楼,中间只见“一线天”

上午九点,刚起床的男工。他们经常加班到深夜,晚上一、两点钟才能睡下。

当然,员工偶尔也会外出就餐,改善生活。

村里最常见的是招聘广告。每个城中村都有约定俗成的劳动力市场,大小不一。人多的时候,市场里聚集着上百名求职者,规模甚至超过内地的小城市。

用工分长期和临时两种,多则一年,短则一天,勤快的工人甚至能一天打4份工。临工的收入不稳定,但可以挑活儿,自由度高。

一排中年男女站在路边,面色疲惫,举着红色的招工牌,上面手写着,“招车位临时工,整件8元”,“打边,两名,长工”,有人专门在落款强调,“东北老板”。

废弃的布匹被打成卷纸筒,堆积如山

这些隐没在居民楼的各式作坊,少的三、五个员工,多的二、三十人。也有一些夫妻档,几台机器,单一产品,配套全靠外购解决。

巷道里的小作坊

企业的骨干一般是老板同乡,乡情维系着忠诚。老板也是从打工仔做起,慢慢积累经验、资金、人脉,最后开办自己的工厂。老板们也有抱怨,操心的事太多,不如打工仔省心。当然,让他们再去回去打工,肯定不乐意。

一位女工跟家人通完电话,伤心得哭了起来

这里以年轻人居多,中年人也占了三分之一。随着人力成本的增加,许多订单都转去了东南亚和非洲。不少老板担心,生意难以为继。

他也和老板聊天,对方会倒苦水,“老板就是名声好听,我都60多岁了,又要找销路,又要煮饭,过年放假有订单我们都自己做,去年我和两个儿子一起开厂,赚了不到40万,一个工人一年都赚七八万”。

接触下来,熊盛文发现,许多被拍摄的工人,很想要自己的照片留个纪念,他会加工人的微信,回家后把拍好的照片导出来,一张张发给对方。工人忙碌,常常回复简短,多是“拍得很好”,“谢谢”。

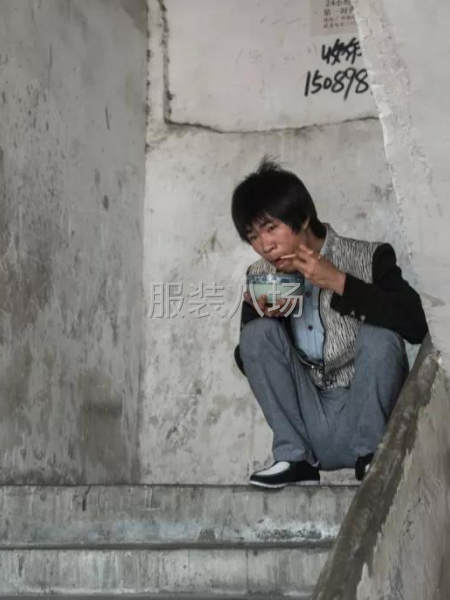

一位工人还保留着农村的习惯,在楼道里蹲着吃饭

扛着蛇皮袋上楼的工人